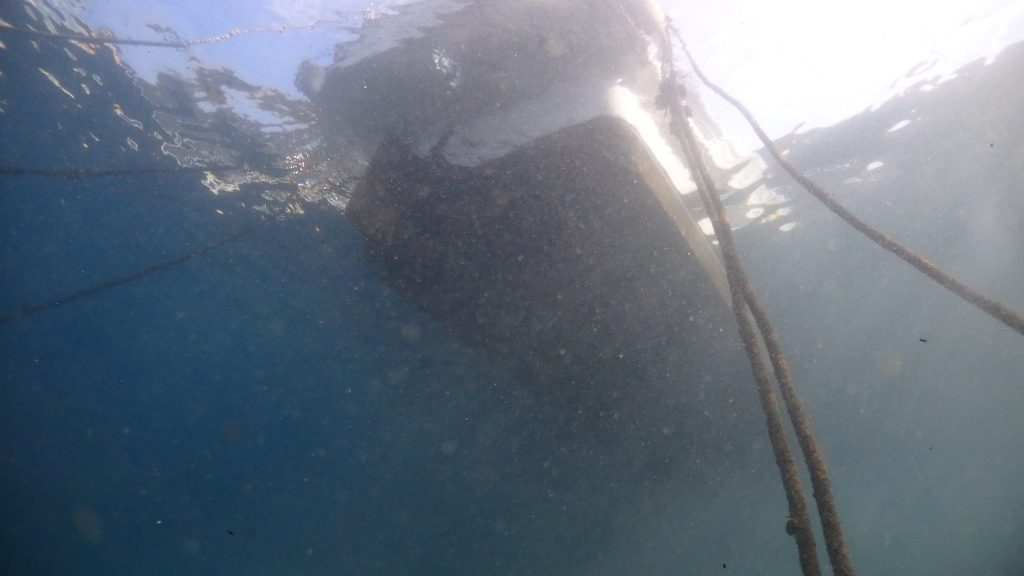

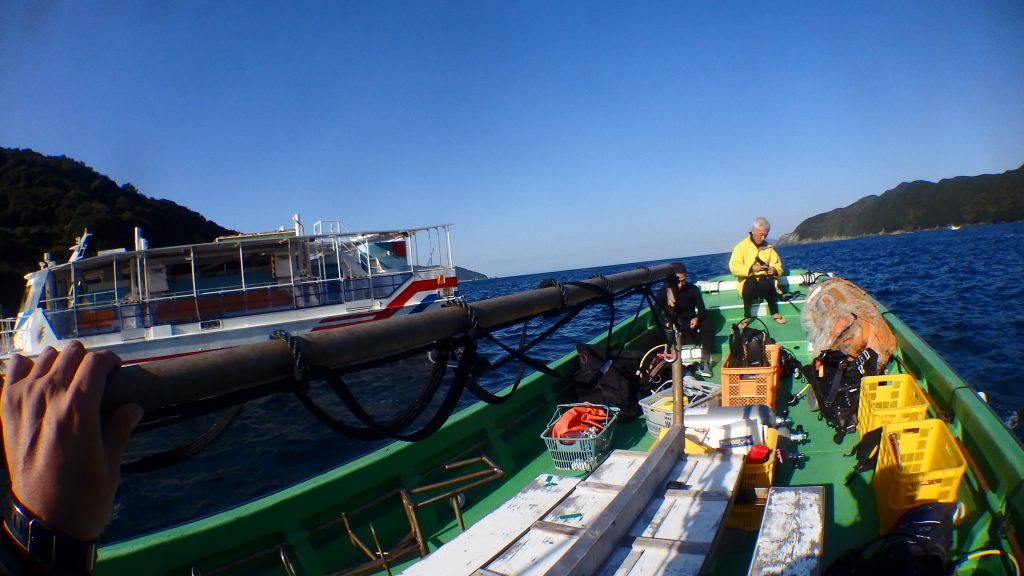

旅客船の定期検査がありました。

年に2回、備え付けの設備に異常がないか、法定書類に不備がないかなどの点検があります。

海自事務所、海保の皆さんが集まる日です。

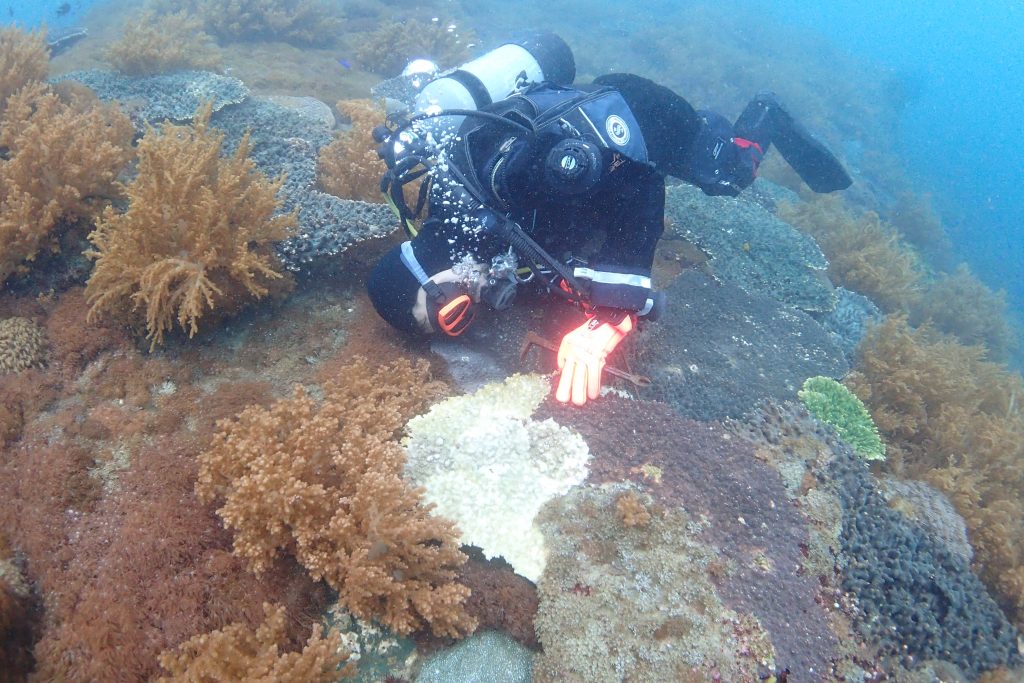

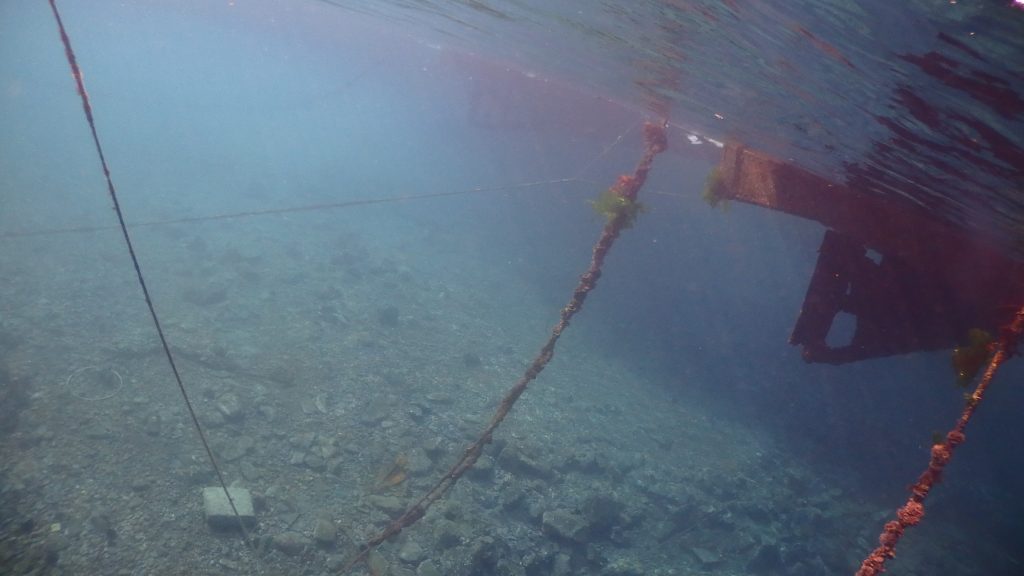

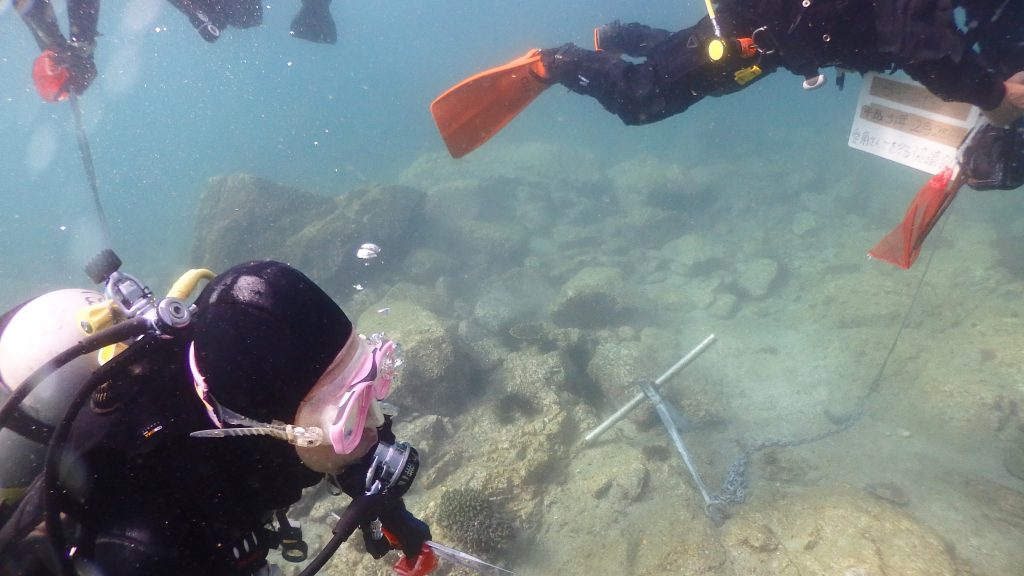

そんな中、いつも船を停泊する桟橋を歩いていると奴がいた。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA一瞬で片づけに行きます。

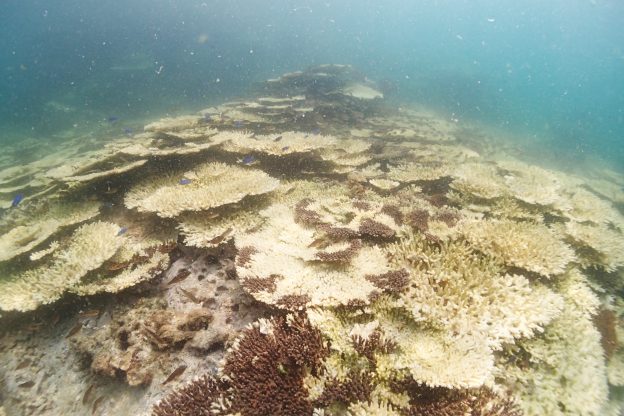

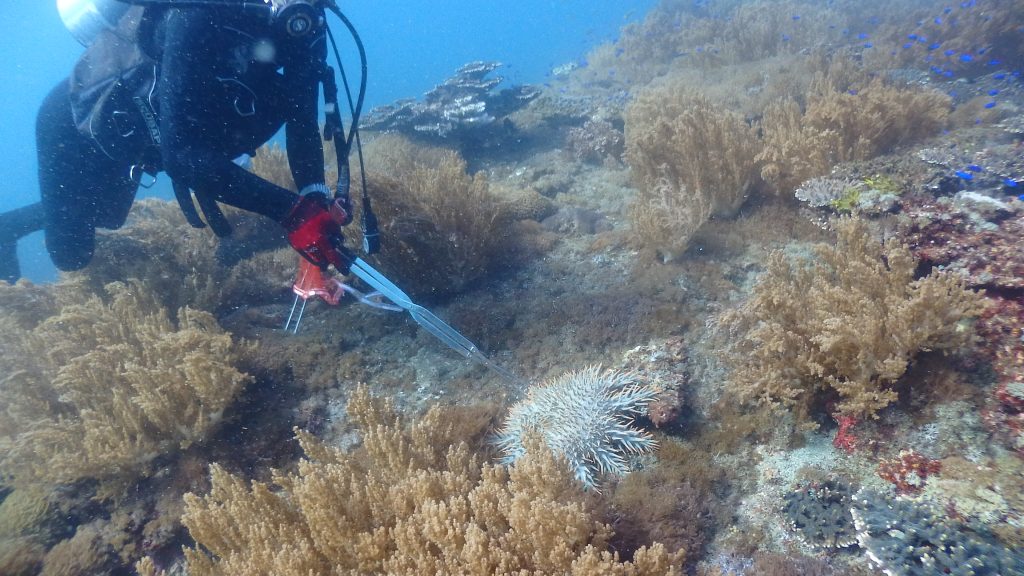

最近、ホームビーチである瀬ノ浜にサンゴが増え始めています。

「加入」ってサンゴの子供が沢山。

そして沢山食われてました。ゆるさんぞ。

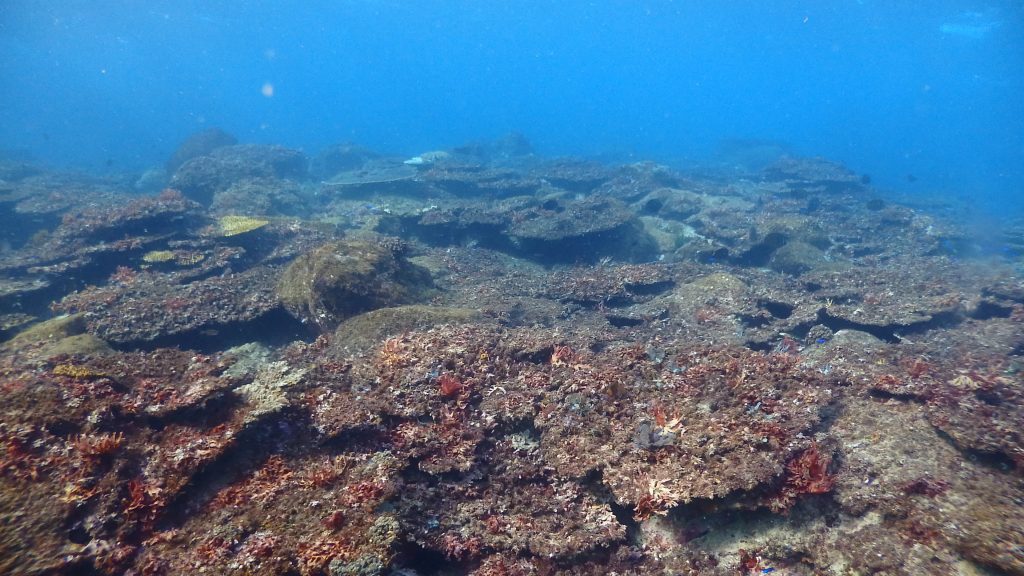

オニヒトデが移動したであろう「跡」が一直線に並んでた。

この食べられたサンゴ、水深5mから徐々に浅い場所へ続いていました。

自然の摂理なんだろうけどね。ちょいと困るよね。

水もきれいで透明度は20mくらい。

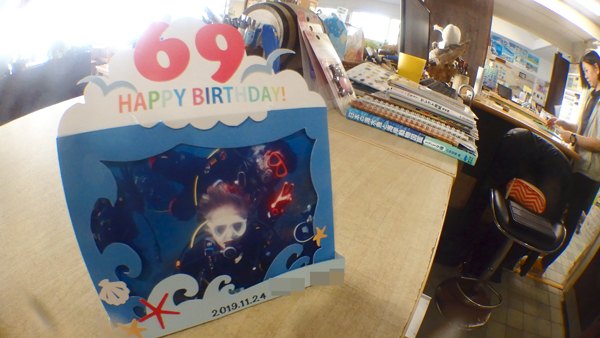

さて、今日の本題。

クラゲとイソギンチャクとサンゴ。

違いは?

色、形、大きさ。

どれも違うけど、実は中身がとっても似てる。

水中に浮かべばクラゲ、水底で生活するとイソギンチャクとかサンゴって呼ぶ。

子供はイソギンチャクで (に似た) 、クラゲになるやつもいるんだぞ。

さてサンゴはイソギンチャクと何が違うのっていうのが、

体内に骨を作るものをサンゴって呼ぶ。

骨格、骨片とか言います。

骨格を作るものが、硬いサンゴ。ハードコーラル。

骨片しか作らないものが、柔らかいサンゴ。ソフトコーラル。

図鑑を見るとき、分類を考えると面白いです。

刺胞動物門、花虫綱、六放サンゴ亜綱、イソギンチャク目 の~~~~。

イソギンチャクって六放サンゴ亜綱に分類されてる。

ほとんどサンゴじゃん?

分類学、界・門・網・目・科・属の種「~~」と分けていく。

昔は特定種・特定地区など、特定の範囲内で分類することが多かったものが

(情報拡散・共有が現在のように簡単ではなかったから?)

現在になって進化の過程も一緒に考えるようになって、

道筋がわかるように系統樹を作るらしい。

魚だと属ってあまり見ない気がする。

図鑑も属を飛ばしてスズメダイ科、ソラスズメダイ(種)。

一般生活と分類学で差があるところがわかりづらい。

普段、自分の判断に色・形は重要な要素だけど、分類上は些細な違い。

もっと違う部分を見るのよね。

(サンゴとかイソギンチャクでいえば、ポリプの形が六角形と八角形とか

そんなの見てれるかーってので大きく分ける。)

最近になって実はこれが違ったとか、いっぱいあるらしくて、

サンゴ研究は進展する余地が沢山あるみたい。

古い死んだサンゴの上に、新しいサンゴが成長しています。

こんな状態が何層も、広範囲に続いた場所をサンゴ礁と呼ぶ。

瀬ノ浜がサンゴ礁になる時代には生きてないよ。

今の写真の奥側には、小さなサンゴの子供「加入」が。

人の目にきれいに映る緑色のサンゴも増えてきました。

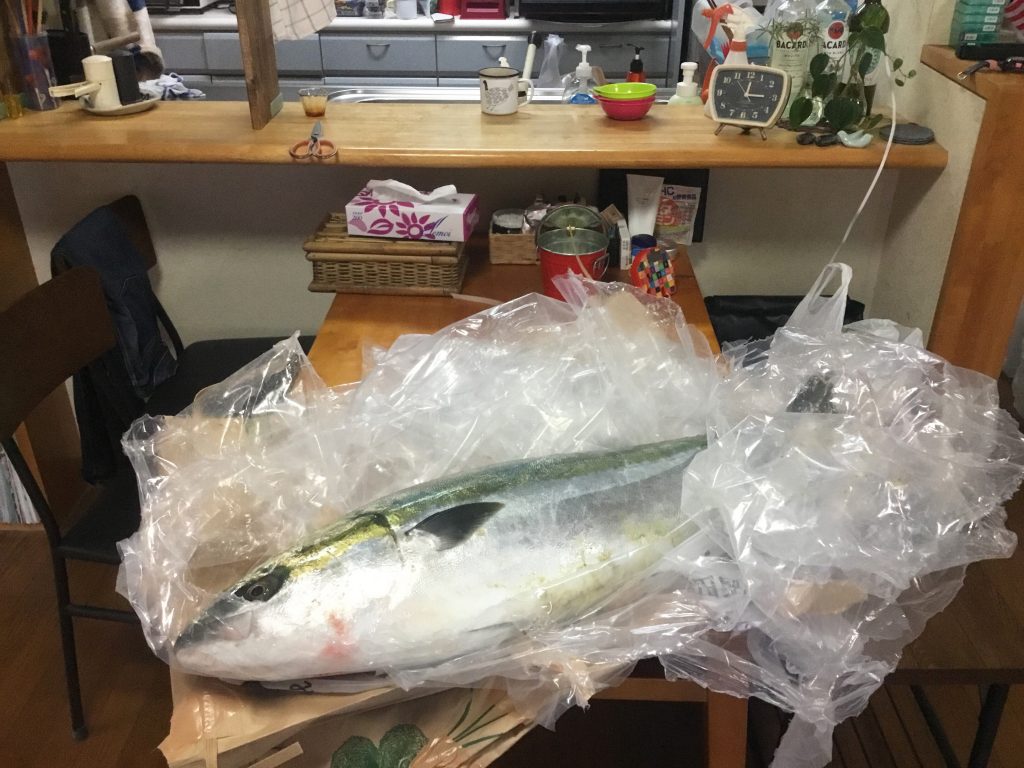

帰りはリアルテラー。

クマノミに襲われながら、安全停止。

3分間耳元でガチガチやられる、すごくやだ。

ってことで、今日の活動はおしまい。

次は港でロープ清掃。の予定。