今日はサンゴ保全活動で沢山のオニヒトデと出会えました。

その前に、ちょいと広告。

夏のシーウォーカー、2020年は8月1日~8月31日までの一か月間に限定して行います。

詳細は観光船のHPからお願いします。

https://nishiumi.info/seawalkershoukai.html

さて、オニヒトデの話。

今日はすごいよ。沢山いたよ。

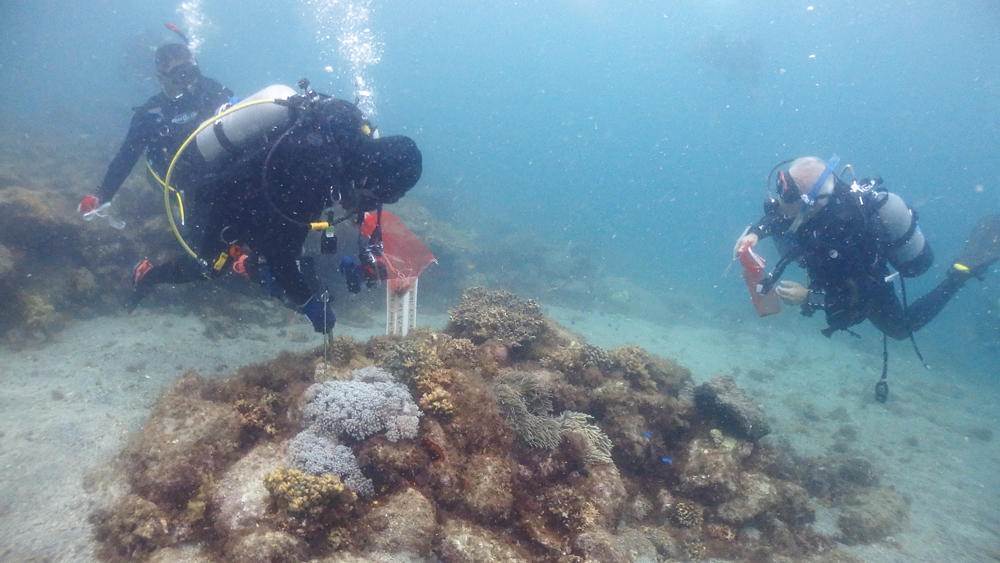

いつも通り、勇者達は武器を持って海に出かけます。

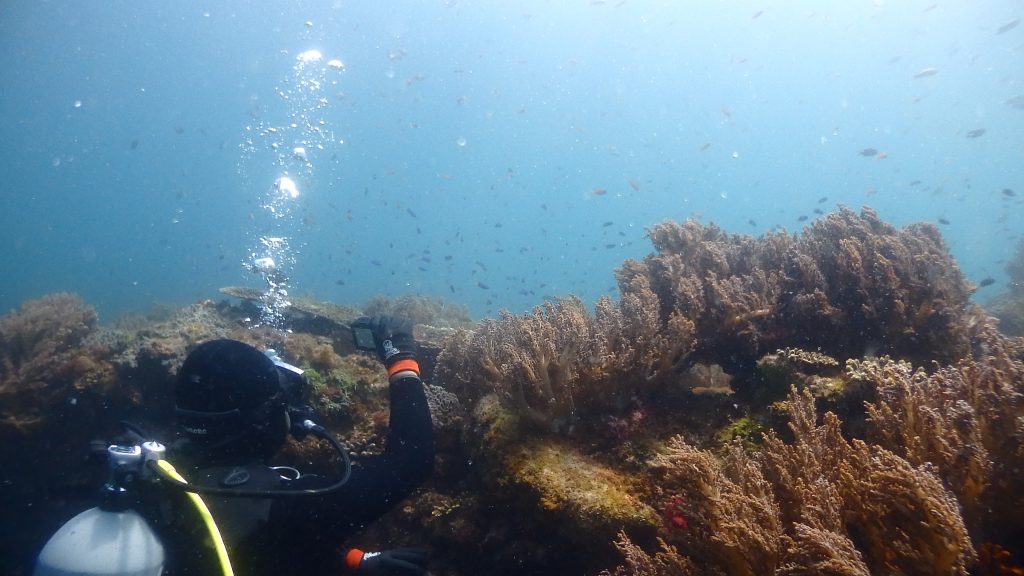

今日は二人の勇者。

最近勇者が少ないぞ?

波がない。湖みたいな海。

晴れてればよいのにね。

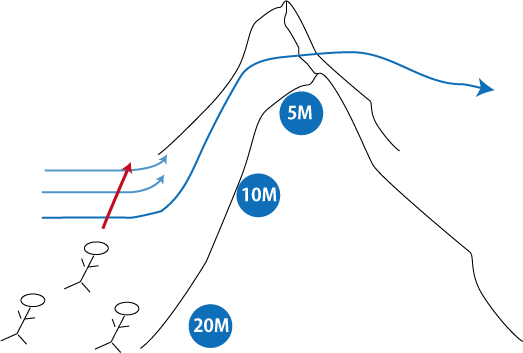

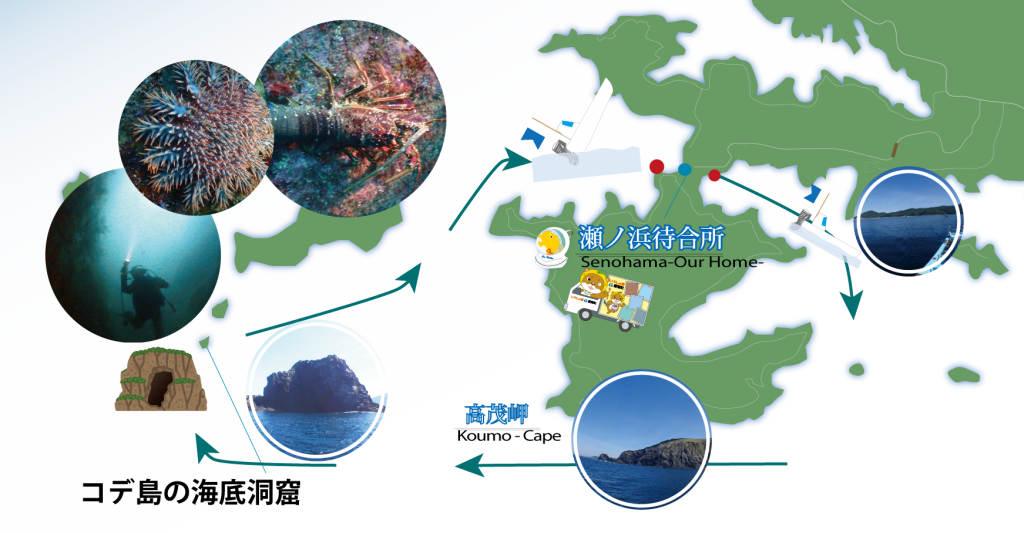

目的の場所、愛媛の南の方、塩子島。

須ノ川公園の近くって言えばわかりやすいかも。

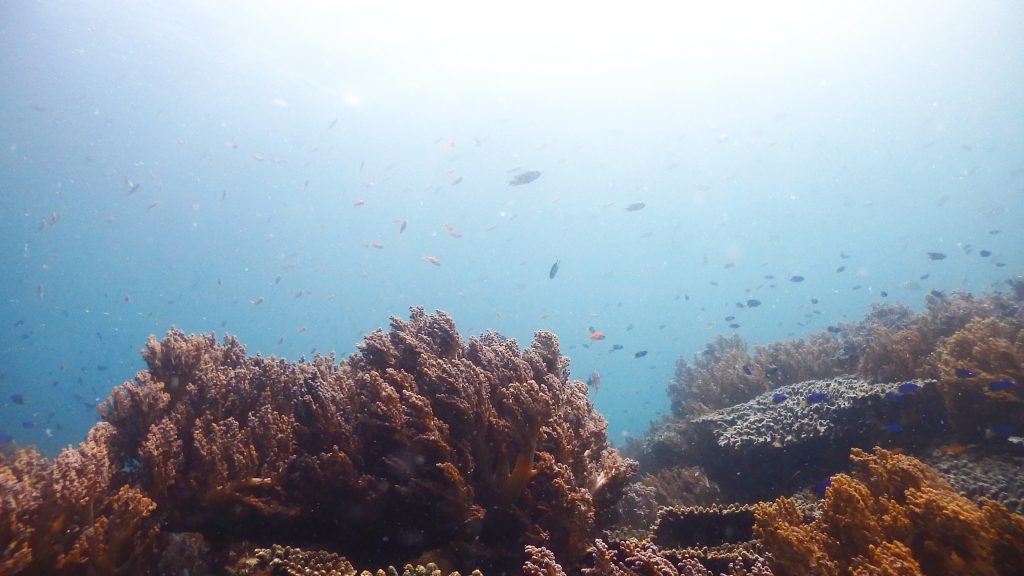

上から見るとこんな感じ。

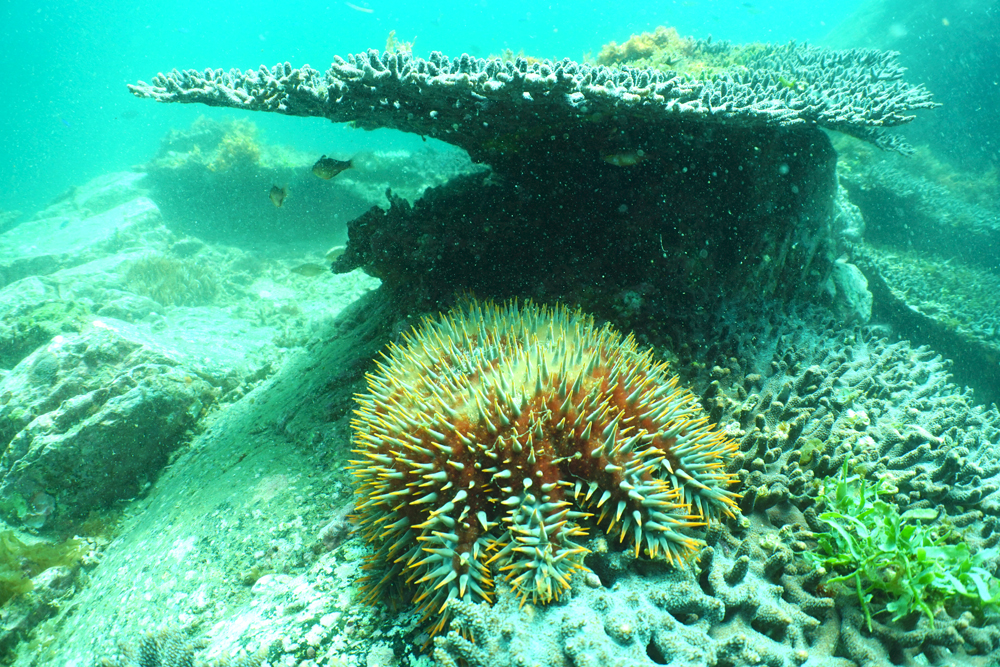

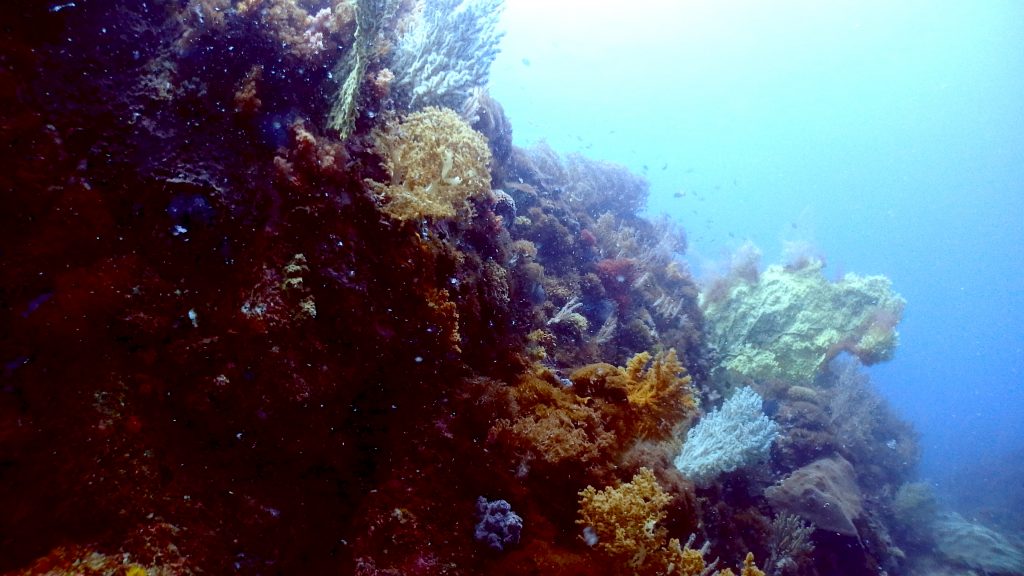

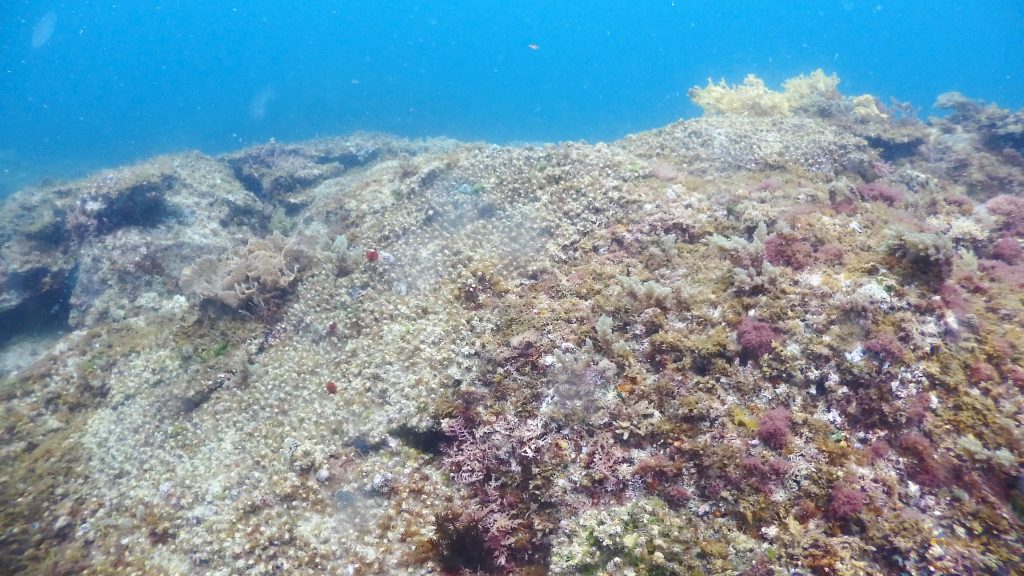

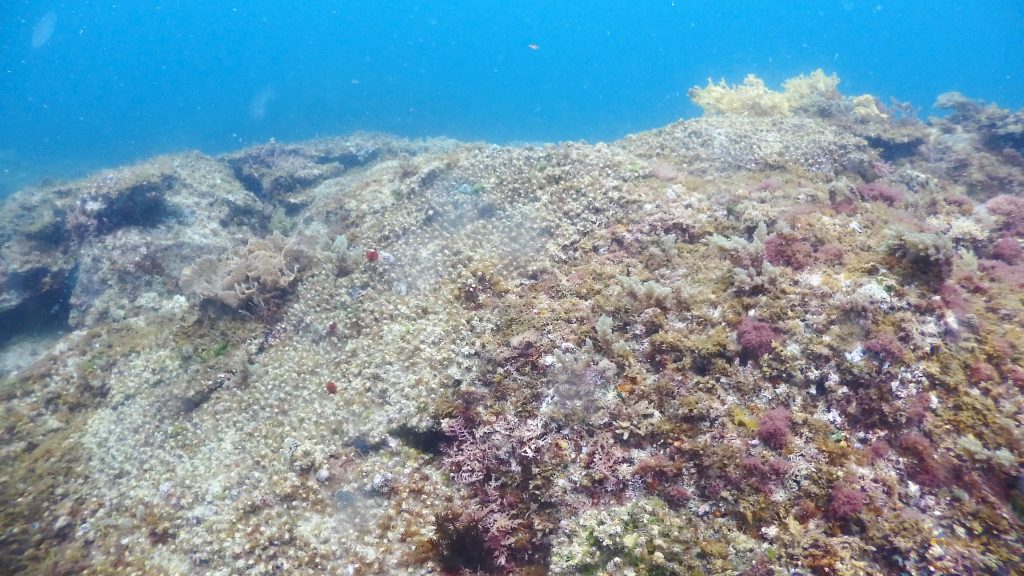

ボート上からでも、サンゴが食べられて白化している部分が見えてます。

写真のような真っ白けっけのやつは食べられてすぐのサンゴ。

沢山ある=オニヒトデ多数、プライスレス。

実はここ、一年前、合計6名で戦いにきました。

前回、2回のダイビングで550匹。

今日は状況視察もかねて、戦います。

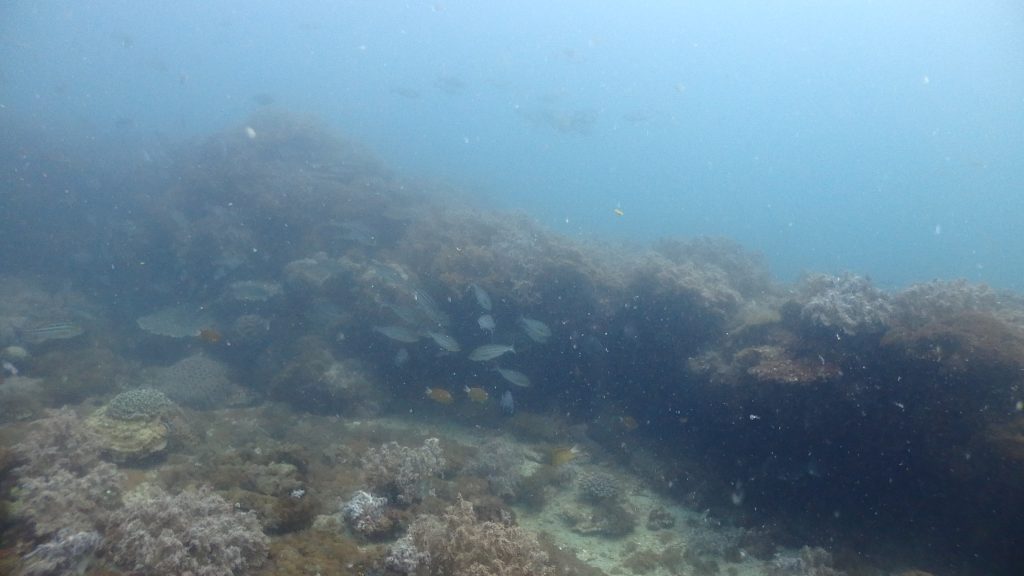

見事に砂漠化してました。チーン

主観ですが、岩を覆うサンゴは最後の方に食べられるように感じていました。

それらのサンゴが見る影もない。

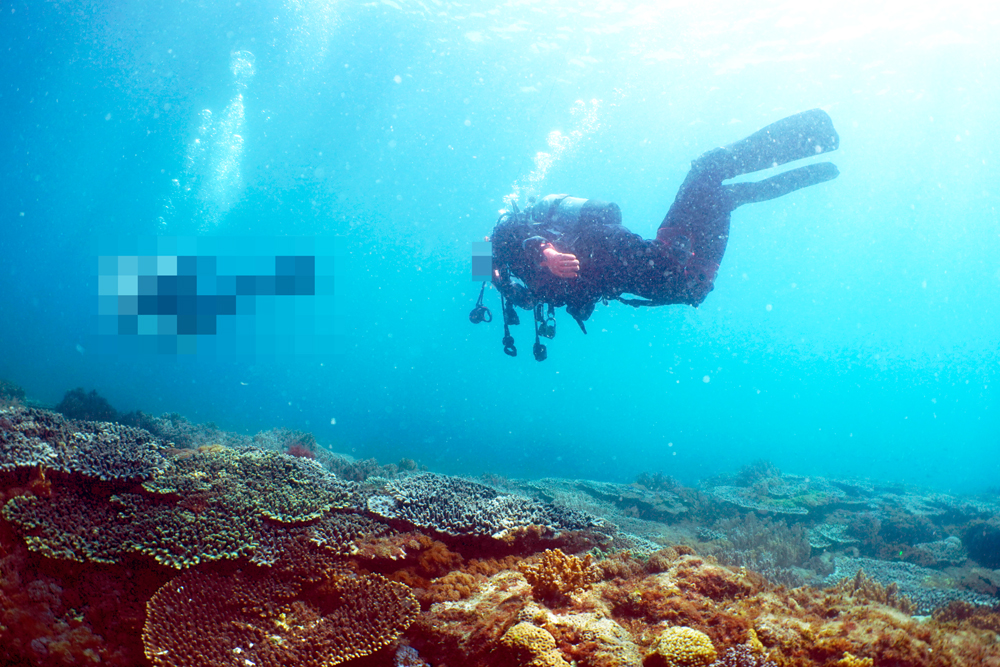

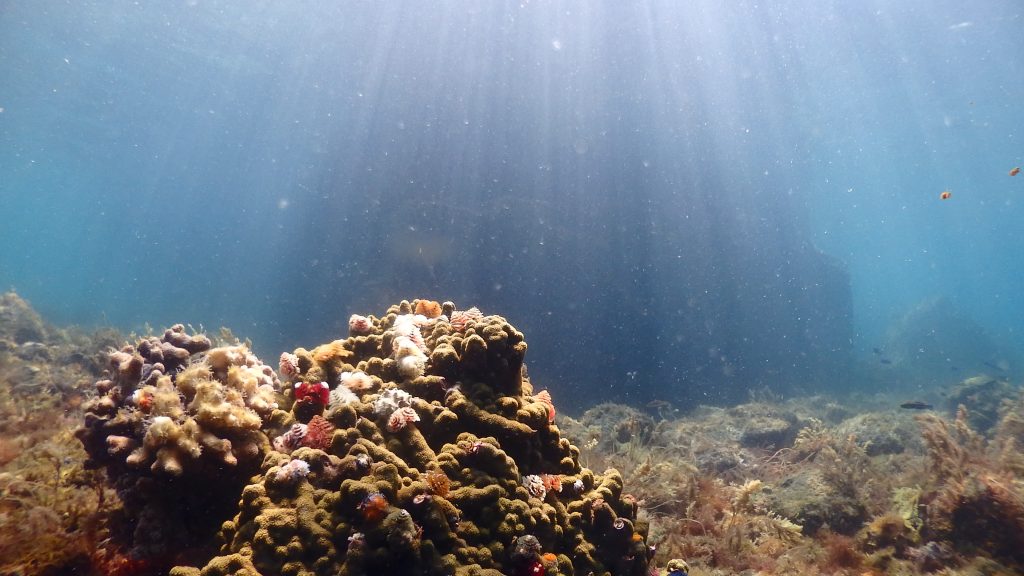

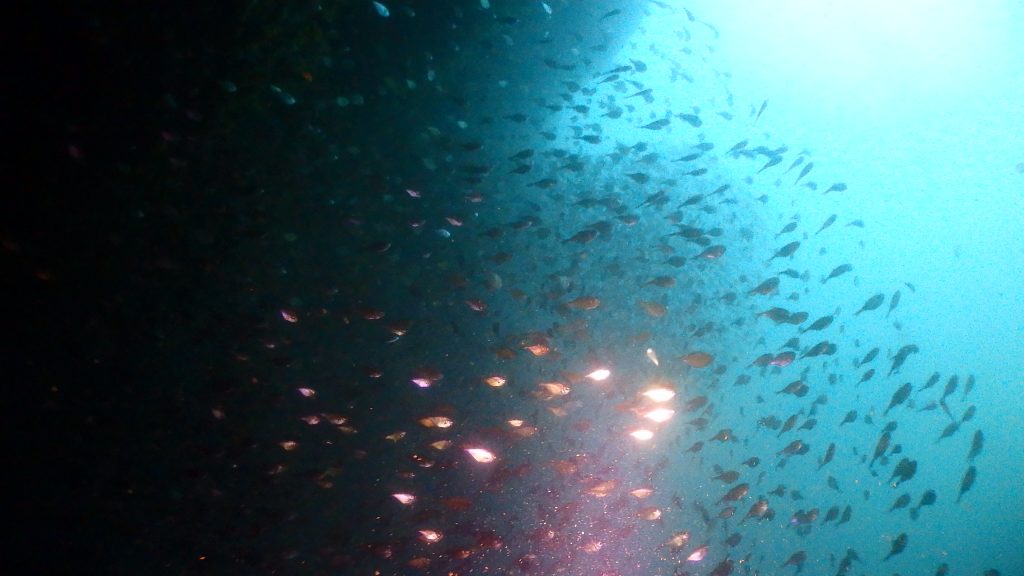

こっそり育つショウガサンゴ。

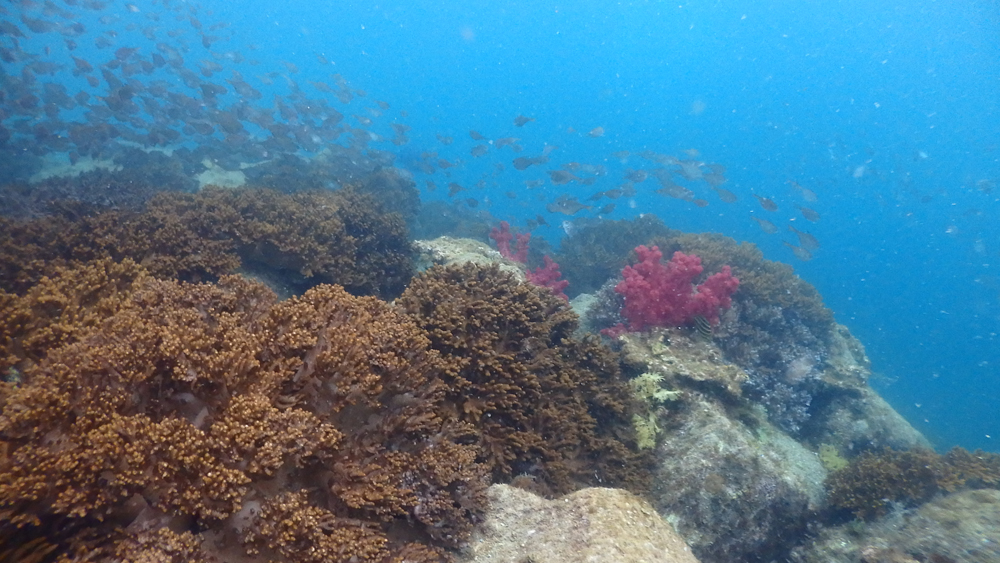

少しでも残っている場所には、ソラスズメダイなどが集まります。

やはり小さな魚にとって、大事な環境の一つのようです。

ちなみに、これ、サンゴ「礁」の始まり。

サンゴ礁は、死んだサンゴの上に、またサンゴが出来てを「繰り返してできた地層の事」です。所々回復していく箇所が見られているので、長い目で見ればサンゴ礁が出来そうな?と思いましたが、難しい。

やつらがいる。

中央の下、サンゴの下にもいるでしょ。実は写真左下も足が見えてる。

塩子島がどんな状態なのか、ちょいと見て下さい。

これだけいると、しんどいよ。腕いたい。

今日は2人で2ダイブ、250匹程の駆除。

最近駆除に安全で、効果的な道具を考えています。

柄が短いと、毒針に刺されそうで危ない等、今まで使っていた道具に不満がありました。

プランターとかの植え替えに使うやつを買って試した。

一瞬で壊れた^^

駆除の画像は載せることも少ないので、一応。

いつもは全体をつぶすか、ナイフで8分割くらいにしています。

ヒトデは中心に神経が集まっているそうなので、これを使えば割と安全に早く駆除できるのではと。結果はまあまあ。重さがもっとあれば楽かと思います。

ナイフで適当に駆除を試みた個体と思われる奇形のヒトデがいたので、やるなら確実にやらないといけません。

オニヒトデの大発生時、完全に駆除を行えなかった(駆除しきれずある程度残ってしまった)ことが、とある地域であったらしいです。本来なら過密状態で生き残れずに死ぬ個体が生き残ってしまって、オニヒトデの成長に良い環境が出来てしまった。

要するに、駆除と思ってやったのに、間引きをして、成長を促して、数を増やす手助けをしていただけだったとのこと。

大発生も自然の一部と考えたら、自分の取るべき行動は難しいですね。

今年も保全活動を続けますので、興味があればいつでも声をかけて下さい。